Para Marlén y Armando T.

—Mira, mira, esa es Viridiana.

Dijo Rafael señalando hacia la valla que anunciaba a una agente inmobiliaria en una de las orillas del Palmetto. En ese momento supe que la esposa de mi amigo, a la que no conocía en persona, se había cambiado el nombre. Viridiana, la película, la habíamos visto juntos en la Cinemateca de La Habana. Cuando estábamos en un grupo de teatro para aficionados y soñábamos con ser actores. Llamada "mi esposa", o "mi jeva", en dependencia de qué me contara, había ascendido a "Viridiana". La idea del cambio de nombre había sido suya. Nueva vida. Nuevo nombre. La vendedora sonreía. Sus dientes, en el anuncio, eran blancos, parejos. Intenté encontrar alguna conexión entre aquel rostro y el cine, cualquier cine, pero la publicidad había quedado atrás.

Un inmenso perro caliente ocupaba la cara opuesta de la valla.

—Costó un huevo, pero ahí está. ¿Qué no hace uno por una tipa así?

Según Rafael ellos habían luchado mucho. Ahora era que podía decir que les iba bien. Tener una oficina de arquitectura ya no era un sueño. Los contratos no dejaban de caer. Esto es como todo en la vida, uno tiene que saber el paso que da. Era un gran consejo. Se lo dije. No sé cuál de los dos rio menos.

No se quejaba. En cuanto a Viridiana, la agente se movía con pericia en el sector de ventas de casas y terrenos. La estabilidad rebosaba. Inferí.

El encuentro con Rafael a la salida del aeropuerto nos había conmovido. Si algún día vienes a Miami tienes que quedarte en mi casa. Finalmente estaba en Florida. La monografía que escribía sobre los escritores de la generación del Mariel no pasaba de la introducción. Por eso decidí irme una semana de vacaciones. Siete días bastaban para entrevistar a varios de los autores que aún quedaban vivos.

Indetenibles hileras de autos inundaban la autopista a esa hora.

—Diseño casas, edificios, apartamentos, edificios, hospitales. Lo que sea —dijo Rafael sin apartar la vista del tráfico—. Y la oficina de Viridiana se dedica solo a la parte residencial. ¿Sabes para quiénes trabajamos?

No lo sabía. Ni siquiera lo sospechaba. El negocio inmobiliario estaba muy lejos de mis intereses y áreas de conocimiento.

—Para viejos. Los viejos son una industria con mucho dinero. Y Miami está llena de viejos. Este país está lleno de viejos. Anótalo.

Anotado estaba.

¿Formaban parte de aquella floreciente industria los escritores del Mariel? Se lo pregunté a Rafael.

—Tus escritores no deben tener donde caerse muertos.

No tenían donde caerse muerto. Descontado estaba.

—¿Escriben en inglés?

No. Escribían en español y vivían como podían. Ni siquiera habían sido muy traducidos.

Rafael meneó su cabeza. Permaneció en silencio unos segundos.

Un silencio de esos que mastican las ideas.

—Anyway. ¿Quién sabe? La industria del viejo tiene muchos eslabones. Lo mismo necesitan un apartamento que un enfermero en medio de la carretera o la noche.

Y allí quedaron los autores por los que iba. Al otro lado de la línea que divide a los que incursionan y acuden al real state del resto de los mortales. No importaba que fueran ancianos.

Nos descolgamos de la autopista.

El vecindario donde vivían era apacible. Había flamboyanes, arecas y matas de mango y de aguacate por todas partes. Uno de los flamboyanes tenía las flores azules. De niño había visto uno igual en algún parque de La Víbora.

Rectángulos de césped perfectamente recortado y encerrados en pequeños parterres precedían las entradas de las casas.

Por encima de los bajos techos sobresalían palmeras y cocoteros.

Bajamos del carro y una ola de calor pegajoso se adhirió a mi cuerpo como una inmensa ventosa. Después entramos al mundo paralelo del aire acondicionado.

Rafael me paseó por las tres habitaciones, cada una con baño propio, y por el estudio que compartía con el escritorio de Viridiana.

Cuadros abstractos de fría y escasa paleta decoraban las paredes de la casa. Discípulos de discípulos. Copiadores de copiadores. Las pinturas alternaban con fotografías en blanco y negro de autores enmarcadas, firmadas y enumeradas. Lo que indicaba que, al menos en fotografía, el matrimonio intentaba no ir por el bulto.

En el comedor colgaba una naturaleza muerta en la que una piña compartía escena con un mamey abierto. Varios plátanos y trozos de caña de azúcar completaban el conjunto. Lo peculiar no era que la naturaleza estuviera muerta. Sino la manera. Nada de color. Blanco riguroso sobre blanco riguroso. Espectral. Que remitía al mundo del horror y la muerte. Sobre las frutas había gotas de sangre desparramadas. Naturaleza muerta. O asesinada.

—Te encogió el alma, ¿verdad? Es un Tejuca —explicó Rafael como si hablara con un entendido en la obra del asesino frutal—. Gótico tropical. Hace poco me enteré de que regresó a La Habana. Tú yo hemos tenido suerte.

Suspiró y se encogió de hombros. Qué se le iba a hacer. No todos lo lograban. Luego abrió dos cervezas. La suerte. Sí que la habíamos tenido. Vivos admirando una naturaleza requetemuerta.

Chocamos los picos de las botellas.

Desde la puerta de cristal del salón contiguo al comedor se disfrutaba de la vista del patio.

La piscina y el jacuzzi ocupaban la parte trasera. Apenas la usaban. Ni siquiera la niña, que prefería dibujar o leer comics en sus ratos libres. Solo a veces tenían pool parties y barbecues.

Nos sentamos en el sofá.

Negroni's Trio sonó en el equipo de música.

Era el álbum perfecto para un encuentro perfecto.

Chocamos los picos otra vez.

—Si estás pensando que solo me interesa lo material estás equivocado. Es una cuestión de dignidad —dijo y su voz sonaba sincera, tanto que creerle era un sobrentendido—. Mañana mismo puedo regresar a Cuba a comer en un comedor obrero en una bandeja de aluminio.

Era su pesadilla recurrente. Lo del comedor, no la dignidad.

El metal de la bandeja era lo de menos, le dije, y reímos.

A mitad de la segunda empecé a hablar de mi trabajo de recepcionista en el Ballet Provincial de Toronto. Diecisiete dólares la hora. Rafael respetaba la decisión de abandonar mi exitosa carrera de vendedor estrella de autos italianos para dedicarme a la literatura. A su modo de ver había sido muy valiente. El gran salto del limbo de las pequeñas y desconocidas editoriales a las de talla extra y los premios estaba a la vuelta de la esquina. Más cerca de lo que imaginaba.

No más Lamborghinis. No más Ferraris. El salto no llegaba.

Y mientras cogía impulso. Mucho impulso. Todo el impulso.

—Me imagino que los tutús y las mallas te pasen sudaítos por delante.

Los tutús.

Fresquitos.

Aún calientes.

A mitad de la tercera cerveza Rafael me dijo lo de siempre, si decidía bajar, él estaba ahí. Debía pensarlo. Con el frío se podía lidiar. ¿Y con la soledad cuando oscurecía a las cuatro de la tarde? Manejar es lo de menos. Las matas aquí son las mismas que en Cuba. Y los sinsontes. Y están esos escritores que nadie conoce ni le importan. Son grandes. Y la playa. No es lo mismo deprimirse a menos treinta grados. Es la ciudad que te acoge sin darse cuenta. Toronto. El metro repleto de gente evitando estar cerca unos de otros y de otras. Miami. Subirse y bajarse del Palmetto. Las ciudades se domestican.

Entonces llegó Viridiana. Con la niña.

Los dientes de la mujer eran la copia exacta a los de la valla. Su figura, para mi asombro, rezumaba una mezcla de energía y delicadeza que superaban la idea que cualquiera pudiera hacerse de ella a partir de la imagen publicitaria.

Viridiana y yo nos dimos la mano. Nos besamos las mejillas.

La niña apenas saludar al invitado se sentó cerca de Rafael a jugar con una tableta. Sus dedos pasaban veloces por la pantalla.

—Cámbiate de ropa que ahorita viene Mrs. Camlot —le dijo su madre en un inglés áspero de más o menos intermedio dos.

Rafael se sumó al reclamo también en inglés. De básico a intermedio uno.

Sin apartar su vista del juego la niña rectificó a su padre. No importaba que estuviera delante de una visita. Un silencio algo tenso se apoderó de la escena.

Rafael sonrió.

Viridiana carraspeó deseando aligerar la situación provocada por el cambio de lengua. Luego insistió de nuevo que se quitara el uniforme escolar. Y esta vez fue ella la víctima de sus incorrecciones en la pronunciación.

But there was no change to Spanish.

A pesar de tener el poder de la lengua la niña obedeció a su madre.

Varios sweetheart y sweeties fueron de Viridiana a Rafael y viceversa. No podía creer que también entre ellos hablaran en inglés.

Tocaron a la puerta. Era la señora Camlot, la profesora de piano.

La niña salió de su habitación y saludó a la profesora.

Viridiana se excusó. En unos minutos comenzaría su clase de yoga online con la instructora Jacobson y se fue a la habitación matrimonial.

—¿Quieres nadar? Aprovecha el calor —me sugirió Rafael en español, por supuesto.

Cuando salí de la habitación de los invitados la señora Camlot corregía a la niña que la emprendía con todo contra el arreglo infantil de Claro de luna.

—Necesito terminar un asunto con unos clientes. Estás en tu casa.

Rafael se encerró en su estudio. Aún se le notaba cierto embarazo ocasionado por el percance lingüístico que no lograba disimular.

Me paré en medio del salón. Contemplé los cuadros. La naturaleza muerta. Las fotografías enmarcadas. Nada fuera de lugar. Todo eso más el efecto del aire acondicionado y el sonido del piano, a pesar de las desafinaciones, le daba un toque de intimidad a la casa que trasmitían seguridad y confort.

Me alegré por Rafael.

Salí al patio.

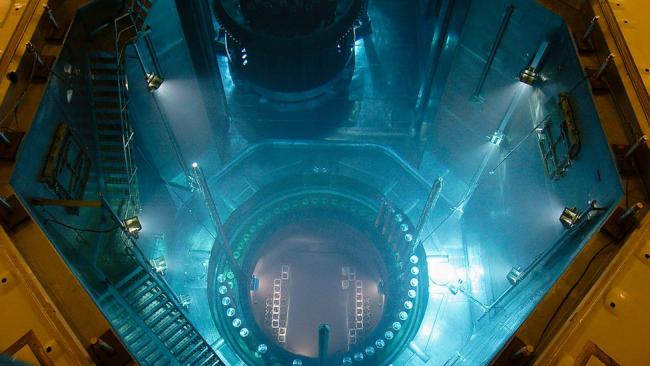

Me senté al borde de la piscina. Metí los pies en el agua y una exquisita frescura invadió mis piernas. Estaba levemente mareado.

El perro vino hacía mí, lamió mi mano y se echó meneando la cola en gesto amistoso.

El perro se llamaba Pérez. Así lo había bautizado Rafael para resaltar su anonimato. Pues Pérez había vivido sus primeros meses con la familia sin que nadie le pusiera nombre. Perro Pérez. Le decía Rafael.

Pérez se aburrió o sintió que el invitado no era lo suficiente divertido para su gusto, y se fue a echar a la sombra bajo las butacas de la terraza. Y yo me apoyé sobre las palmas de las manos y me lancé al agua. Llegué hasta el fondo, solté todo el aire y miré hacia arriba. Desde el fondo veía las arecas que crecían cerca de la piscina. Luego nadé de una punta a la otra hasta que la falta de aire me hizo subir a la superficie. Siempre hay un retorno al agua primigenia anterior al nacimiento. Lo advertía en las señales que mi cuerpo no cesaba de enviarme. Viejas señales. Cierta índole de pez.

Volví a nadar pegado al fondo. Floté bocarriba. En ese momento el agua y yo éramos una misma cosa.

Nadé infinitas piscinas y siempre regresaba al fondo. De una escalera a la otra.

—Oh, it is very nice to see you swimming in the pool.

Era Viridiana.

Por lo visto había acabado su sesión de yoga con la instructora Jacobson. Bebió de una copa alargada un licor rosado, espumoso. Le pregunté al respecto, en español. No quería exponer mi inglés del barrio jamaiquino de Toronto al juicio de una compatriota.

—She's great. Her channel in Youtube has thousands of followers everywhere. You should try.

Inglés para principiantes. Entre palmeras.

Rafael se unió a Viridiana. Chocó su cerveza contra el vidrio de la copa.

Cheers!

Nuevos sweetheart y sweeties y honeys fueron de una boca a otra.

Oía su cháchara que provenía de la terraza y recordaba un libro que hacía poco había leído: English as Second F*cking Language.

Después apareció la última criatura.

No la niña que continuaba con su lección.

Ni la profesora Camlot.

Sobre el borde que separaba la piscina del jacuzzi había una iguana. Medía casi un metro de largo y su color verde le permitía camuflarse con la vegetación de su entorno. Su cresta y su papada no eran tan largas.

Alzó su cuerpo magnífico sobre sus patas delanteras regocijada con el efecto de los rayos sobre su sangre fría. Con el movimiento los cuartos traseros se contrajeron dejando ver su musculosa naturaleza a la espera de la ansiada energía.

Desde mi infancia no veía una iguana. Así que fascinado por la visión tuve la peor de las ideas: avisarle al matrimonio.

Mi aviso fue la muerte del inglés.

—¿Una iguana? ¿Dónde? —gritó Rafael saltando de la butaca y viniendo hacia la piscina seguido de Viridiana y Pérez.

Rafael midió el animal con su vista sin soltar la botella de cerveza. A su lado Pérez ladraba excitado.

—¿Qué tú esperas? —lo emplazó Viridiana—. ¡Mátala, cojones! Esa seguro es la madre de la que mataste antier.

Azuzado por las órdenes de su esposa Rafael soltó la botella, corrió hacia la puerta lateral del patio, la abrió y regresó con un palo entre las manos.

La iguana aún no había caído en cuenta de lo que su presencia en la piscina había desatado. Con toda la lentitud que puede hacer gala un reptil se acercó a una maceta de flores y comenzó a comérselas una tras otra. Ignorante del peligro inevitable que siempre viene de la cercanía del hombre, la mujer y las fieras, se alimentaba gracias a que su sangre ya no estaba fría.

Sincronizados como si lo hubieran hecho cientos de veces Pérez, sin dejar de ladrar, atacó por el frente. A la vez que Rafael se acercaba por detrás armado del palo.

Salí de la piscina y me quedé parado cerca de la canchita de básquet.

Viridiana se movía alrededor del borde contrario de la piscina donde se ponía en escena el acto de caza. Enfatizando lo que era inminente.

—¡Dale! ¡Ahora!

Rafael descargó un golpe sobre el lomo de la iguana y esta volvió a erguirse y movió la cola con desespero. Dio unos pasos hacia adelante, pero el perro le cerró el paso. Era imposible escapar. Un nuevo garrotazo hizo que el palo se partiera contra el curtido espinazo. Pérez se adelantó gruñendo y la presa saltó al agua.

Vi su cuerpo atravesar nadando la piscina de extremo a extremo. Iba pegado al fondo, igual que yo minutos antes. Dentro del agua la iguana lucía aún más grande de lo que era en realidad. Lo mismo que el hombre, los animales también están conectados al agua. Del anfibio a los reptiles solo hay un pequeño paso evolutivo. Un paso húmedo. El agua está en sus memorias. La iguana nadaba y sus movimientos sincronizados eran los de una flecha rapidísima cruzando el azul del agua y de las paredes de la piscina. El verde contra el azul en un hermoso contraste.

Miraba anonadado lo mismo al reptil que a sus cazadores.

—Estoy sudando —dijo Rafael como si anunciara un acontecimiento fatal y se abrió la camisa.

Luego me miró, sin dudas molesto, porque mi pasividad suponía que no estaba feliz con lo que sucedía con la iguana.

—¡Alcánzame el jamo! —me dijo.

Junto al fondo la iguana no paraba de nadar de un lado a otro. Sentía que afuera su tiempo se acortaría y mientras estuviera en el agua conservaría la vida. De eso iba lo que sucedía.

El jamo estaba a mis pies. Pero no podía moverme. Ni atinaba a decir nada.

—Son una especie invasora. Así que se pueden matar —me encaró Viridiana—. Y si se cagan en la piscina te puede dar cistitis. Ya pasé por eso, pregúntale a Rafa.

Al mismo tiempo Pérez ladraba y corría de un lado a otro en el borde junto con la iguana.

Sin esperar mi reacción Rafael cogió el jamo e intentó pescar a la especie invasora. Por más que lo intentara el reptil era más ágil que él y siempre se le escurría.

De pronto se abrió la puerta y la niña salió corriendo hacia la piscina y comenzó a dar saltos al filo del agua.

—¡Papi, cógela! ¡Mátala! —gritó en español.

Aupado por la presencia de su hija y los chillidos en su lengua materna, Rafael logró que la iguana se introdujera dentro de la trampa. La sacó y, cuando iba a arrojarla fuera, la especie invasora cayó de nuevo al agua.

Tres veces intentó sacarla.

Tres veces la iguana escapó.

—¡No dejes que se te vaya, coño! —vociferó la agente inmobiliaria.

Rafael bajó el jamo unos segundos.

—Hago lo mejor que puedo, Yanelka —dijo y resopló con fuerza—. ¿No ves cómo sudo?

La mujer de la valla, Viridiana, era nacida Yanelka.

La niña no paraba de saltar y vociferar en la lengua de sus padres, cosa que excitaba aún más al perro. Rafael hundió el jamo y esta vez fue más rápido que el reptil.

La iguana se retorcía dentro de la red.

Por un segundo pensé que de nuevo escaparía. Pero no. En esta ocasión el hombre se adelantó a los instintos de la iguana y la arrojó afuera.

El animal despavorido corrió hacia las matas de arecas y se ocultó en el plantón de donde surgía el mazo de troncos.

—¡Corre, coge la barreta! —gritó Viridiana, nacida Yanelka.

La niña, sin dejar de saltar y berrear, lanzaba sin puntería los juguetes que estaban regados por la terraza. Patos de goma, pelotas y tiburones flotaban en la piscina y el jacuzzi.

Otra vez me hice a un lado. Presenciaba un viejo acto de supervivencia que involucraba al hombre y las bestias inocentes.

El perro fue detrás de su presa y su dueño apareció con la barreta. Puro acero. De las que se usan para cavar y cuya punta acaba en un escoplo filoso.

El instrumento ideal para la ocasión.

—¡No dejes que se escape! —aulló la niña.

La iguana porque era demasiado grande, o porque su naturaleza y el estrés la traicionaban en un momento en que se decidía su destino, no lograba subir por los troncos de las arecas.

Rafael tampoco conseguía asestarle el golpe deseado debido lo apretado de los troncos y las raíces.

La iguana salió por el lado opuesto a donde estaba su martirizador y en el instante en que parecía alcanzar uno de los troncos Pérez le clavó sus colmillos en una de las patas traseras, impidiendo su fuga. El zarandeo de su presa dio tiempo a que Rafael le asestara el golpe final entre el lomo y la cabeza de la iguana.

Tres, cuatro barretazos.

El cielo y la tarde se oscurecieron para la especie invasiva que irrumpió en la eternidad sin que Pérez decidiera soltarla.

—¡Perro, déjala! —ordenó Yanelka.

La niña eufórica se acercó la iguana. Su madre la imitó.

Rafael consiguió que el perro dejara los restos del reptil.

Yanelka sacó su teléfono y el arquitecto en funciones distintas se lo impidió. La niña volteó el cadáver con el cabo de la escoba.

La lengua de la iguana colgaba de sus fauces sin vida.

—Esas fotos podrían joderme mi carrera de ambientalista —dijo en broma y se olió debajo del brazo.

Miré hacia la puerta del salón y vi el rostro de la profesora Camlot pegado a uno de los cristales. El vapor de su excitada respiración había empañado el vidrio alrededor de su cara. Giró su cabeza y regresó al mundo paralelo del Claro de luna, las frutas espectrales, el inglés y el aire acondicionado.

Mis escritores valían eso: la cacería de un reptil, pensé, y en ese instante no supe si abrir una cerveza o llamar un taxi.

Montreal. Septiembre, 2019

Francisco García González nació en Caimito, en 1963. Sus últimos libros publicados son los libros de cuentos La cosa humana (Oriente, Santiago de Cuba, 2010), Todos los cuentos de amor (Letras Cubanas, La Habana, 2010), la novela Antes de la aurora (Linkgua, Miami, 2012) y el libro de cuentos Nostalgia represiva (Casa Vacía, Virginia, 2020).