Para Mano Baldoquín

A veces uno se pregunta qué hace en ciertos lugares a determinada hora.

Estaba sentado encima de una roca a la sombra del concreto y las cabillas en flor.

Más abajo quedaban el mar y la luna.

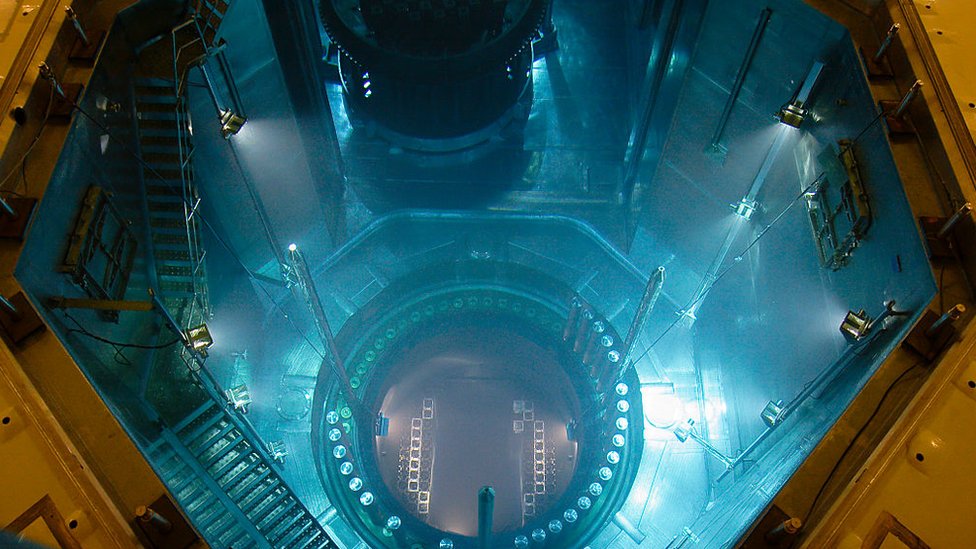

Detrás del concreto y las cabillas se escondía la bóveda que guardaría el núcleo de uranio.

Era la hora muerta y las mangueras no bombeaban el cemento hacia el campo sembrado de calas.

Mis hombres hablaban lejos bajo la luz de las torres de lámparas. Hablaban y eran mis hombres. Pronto tendría que darles alguna orden que ellos cumplirían de mala gana. Así cada noche.

—Técnico, dice el Maestro que vayas allá —me dijo el Puma del otro lado de la zanja.

—Y ahora qué le pasa al Maestro.

—Todos quieren que usted vaya, técnico.

El Puma, el Maestro y mis hombres eran de un lugar que se llamaba Media Luna cerca de las riberas del Cauto. El Puma, contra cualquier escrúpulo estadístico, no sabía ni leer ni escribir ni contar. Tampoco sabía qué cosa era un puma. Pero aquel cantante, felino en los oídos como un animal certero, José Luis Rodríguez, se llamaba igual que él y le decían así precisamente, el Puma.

El talento del Puma consistía en una absoluta incapacidad para hacer las cosas rectas por sencillas que parecieran. En el Puma era un don. Una madrugada en que el Maestro echaba un pestañazo en la caseta, bastó para que vertiera el cemento en un agujero donde habían dejado una barrena recién estrenada. El mundo puede acabar en un instante. El cemento fraguó. La estupidez fue tomada como un sabotaje. El término desató toda una investigación de los agentes de la Seguridad del Estado que "atendían" la obra. Una vez que dieron con el autor los peritos no podían creer que existiera alguien como José Luis Rodríguez, el cubano.

El Puma debió tanto dinero al Estado, que los agentes cerraron el caso y todo quedó en su lugar, incluyendo la barrena.

La noche anterior el Puma me había enseñado unas fotos de su primo que vivía en la República Democrática de Alemania. Las fotos amarillentas eran de un mulato que se calzaba sudoroso, con su inmenso cilindro de carne, a dos enfermeras rubias. Las regordetas fräulein eran muy blancas y tenían el sexo dilatado como plantas carnívoras. Unas lindas flores tragacilindros. Luego de verlas me pidió que me quedara con ellas unos días. Acepté y el Puma estuvo contento.

El primo del Puma tenía una extraña idea de las fotografías que deben circular entre la familia.

Los hombres estaban divididos en dos bandos:

—Mire esto, técnico —dijo el Maestro, un indio bajito que en algún momento de su vida había trabajado de conserje en una escuela. Por eso tenía seguidores y su palabra era ley después de la mía.

La discusión volvió a encenderse.

—Yo lo hago porque me gusta hacerlas sentir, técnico —dijo el perforador y su voz se perdió en la algarabía.

Me senté sobre un bloque de concreto a mitad de los dos bandos, sin todavía saber de qué se trataba.

—Este es un flojo, técnico —logró imponerse el chofer de la grúa—, no entiende que, si les da lo que les gusta, se te montan arriba.

—Y luego hacen de ti lo que quieran. Eso lo sabe un niño chiquito —acotó alguien del grupo.

Ambos pertenecían a la línea del Maestro.

Así cada noche.

Un día era el béisbol.

En qué parte de la Isla se jugaba mejor pelota.

Otro día eran los muertos, si rondaban o no entre nosotros.

Otro, los perros jíbaros o la mejor forma de asar un puerco.

Quién sabía andar La Habana.

Temas de hombres solitarios. Carne de barracones.

A veces pedían mi opinión y yo les decía la primera idea ruda que me viniera a la cabeza. Por eso, y porque era su jefe, me tomaban en serio.

Dos bandos.

Siempre igual. Lo mismo entre los huecos llenos de cemento que en círculo alrededor de las botellas de aguardiente y alcohol de alambique. Los que seguían al Maestro y los que no.

Uno se pregunta qué hace en ciertos lugares a determinadas horas.

—¡El que no mama ni siente ni sabe nada de la vida! —saltó el perforador con nuevos bríos.

—A ver, ¿a ti te gusta mamar? —le preguntó el de la grúa.

La cosa se estaba poniendo interesante porque:

1-Mis hombres estaban totalmente locos.

2-Y perdían el control y decían lo que pensaban, aunque se tratara de mamar, que es acción íntima de succionar.

¿Succionar qué?

—¡Sí, compadre, me gusta mamar y qué! —respondió el perforador exaltado, levantando la aclamación de los dos partidos: —Y si mamas, te caen atrás adonde sea.

—Que va mi socio, es al revés. Yo tenía un consortico ahí, enfermo como tú a la mamadera —contó el de la grúa—, y lo cogió una temba divorciada, y tú sabes cómo lo puso, la seguía cuando salía, hasta que un día la sorprendió clavá con un negrón de su misma cuadra.

—¿Eso no te habrá pasado a ti? —preguntó el perforador y todos se burlaron del chofer de la grúa.

Nada inquieta tanto entre obreros como la sombra de un cornudo.

El remate del perforador redobló los ánimos.

El Maestro permanecía callado frente al grupo rival. Por lo visto se reservaba algo muy importante o era una pose de las que le permitía su estatus de antiguo conserje.

—Tú no sabes, chico —dijo el Puma, que por supuesto era del bando del Maestro, al perforador— que el que mama lo único que hace es chuparse una pila de pingas por carambola.

El Puma que no sabía contar en lugar de un número determinado, siempre hablaba de una pila. La observación desató la hilaridad entre el grupo del Maestro.

Los rivales respondieron airados y en coro ante la inesperada conexión.

Mis hombres realmente andaban chiflados. Y la peor chifladura era que construíamos un reactor para guardar un pedazo de uranio.

Gracias al Maestro, al Puma y a Einstein, tendríamos energía a partir de una fusión de la nada.

—Miren a este analfabeto diciéndome maricón —se defendió el perforador.

—Yo creo que aquí todo el mundo ha mamado por lo menos una vez —aseguró el ayudante del perforador.

—Allá tú, pero yo no mamo, a mí hay que tocarme los cojones —dijo el de la grúa agarrándose la portañuela.

Para ese momento ya tenía una idea bastante exacta de qué trataba la discusión. Los argumentos me tenían anonadado. Mis subordinados nunca perdían la capacidad de sorprenderme. Los tópicos alcanzaban un vuelo inusitado de sabiduría. La sabiduría que solo encontraba en mis hombres. La sabiduría es en Media Luna.

De pronto, en medio del foro apareció Yura, mi homólogo ruso. A esa hora Yura estaba bastante borracho. Sacó una botella que desapareció, como una chuleta lanzada a una jauría, entre los trabajadores.

Antes uno tenía la idea de que los rusos eran unos tipos capaces de inmolarse delante de un tanque por una hermosa causa. Una hermosa causa podía ser la construcción de un reactor en medio del trópico. Ahora tenía la misma idea, con la pequeña adición de que el ruso iría medio borracho y con los brazos tatuados como Yura. Por supuesto que no estaría ebrio para darse ánimos. Iría borracho porque sí simplemente. El alma eslava. Seguro que sí.

Yura me entregó la tarea técnica para el turno de la mañana y recogió la botella medio vacía.

Antes de guardarla me ofreció un lamparazo. El líquido pasó por mi garganta y por un segundo se me unieron cielo y tierra.

Nunca sabía qué tomaba Yura.

Pero esta vez Yura no se fue.

—Gustan ustedes las cubanas porque beber hasta fondo —dijo Yura al grupo. En más de una ocasión le había tenido que explicar a mis hombres que la terminación a quería decir en ruso exactamente lo contrario.

—Yura, ¿en Rusia los hombres maman? —soltó el de la grúa y los hombres rieron.

Por lo visto Yura pensó que hablaban de su madre o de la de alguno de los presentes y se quedó en blanco. Luego el Puma explicó el sentido de la pregunta. Para ser un tarado de pies a cabeza, el Puma sabía mover su lengua con cierta soltura. ¿La lengua metida en la rendija?

En medio de su borrachera Yura entendió el concepto.

—Yo nunca con mujer rusa... negra cubana sí —sonrió con picardía y dio por terminado el contenido de la botella.

Los del bando del Maestro también rieron.

Un ruso era como un niño, podía perdonársele cualquier cosa. Los rusos no entendían o no tenían conciencia. Los partidarios del Maestro estaban completamente seguros de que en Rusia no había un solo maricón y que las mujeres eran tratadas como se les debía. Pero el asunto fuera de la Isla los intrigaba. Además, el Yura era un borracho que nunca se sabía cuándo hablaba, en su pésimo español, en serio y cuando no. A los ojos de mis hombres su deslumbramiento por las negras era más bien gracioso.

Un ruso es un tipo con los cojones bien puestos capaz de atrevérsele a un tanque, aun borracho.

¿Quiénes sino patearon el trasero de Hitler?

Yura se sentó a mi lado.

—Yo hablo en serio —dijo el de la grúa—, el mamalón pierde la moral. Por eso los pentecostales, los ñáñigos y los abakuás no maman.

—Esos son otros veinte pesos —explicó el ayudante—, esa gente son religiosos y no lo hacen por otras cosas no porque no les guste ni por moral.

Cuando las discusiones llegan al punto en que implican los asuntos de la fe queda poco por decir. Aquí no se hablaba de la lengua que Dios desea. Sin querer la discusión los había llevado a la cima más alta de la aurora humana.

Yura cabeceaba a mi lado.

En eso habló el Maestro extendiendo su estatuto:

—Pobre del que mame. Las mujeres tienen un almizcle allá abajo que te pudre la boca y luego no queda un diente sano.

Así habló y después sacó su magnífica dentadura intacta a pesar de su edad.

Había hablado el Maestro y los hombres hicieron silencio. Sin exclusión de posiciones, el buen estado de sus dentaduras no era lo que caracterizaba a los constructores del reactor.

Yura continuaba cabeceando.

Primero Dios luego los dientes del Maestro.

El momento había llegado.

Entonces volvió a hablar el Maestro:

—Y usted, técnico, ¿mama o no mama?

De pronto sentí como si me desintegrara en el mismísimo corazón vacío del reactor y mi cuerpo iluminara todos los bombillos posibles, todos televisores KRIM, ELECTRÓN, RUBIN, CARIBE.

Mi cuerpo entero la luz invisible y diseminada.

Y por toda respuesta, cerré los ojos y saqué mis dientes para que el Maestro y mis hombres vieran mi dentadura bajo el cono de luz de los potentes bombillos.

Cuando abrí los ojos vi que los primeros rayos se insinuaban tenues más allá del monte virgen a orillas de la bahía.

Yura cabeceaba en la piedra.

Francisco García González nació en Caimito, en 1963. Sus últimos libros publicados son los libros de cuentos La cosa humana (Oriente, Santiago de Cuba, 2010), Todos los cuentos de amor (Letras Cubanas, La Habana, 2010) y la novela Antes de la aurora (Linkgua, Miami, 2012). Este cuento pertenece al libro Nostalgia represiva (Casa Vacía, Virginia, 2020).