Totí come el arroz

Mayito carga la culpa

(Refrán recogido por Lydia Cabrera)

Pospuse este texto sobre Mario García Joya, "Mayito", porque saber de su muerte me dejó sin ánimos como para querer decir cosas inteligentes u originalidades, o compartir anécdotas en obituarios al modo "Esta Persona y yo". Contar con más amistades mucho mayores que yo que cercanas a mí generacionalmente, me ha reportado un sinnúmero de ventajas afectivas en mis relaciones personales, aunque también sucede que, a pocos años de entrar en tu vida, esa gente que te importa empieza a morir. Y el hábito no hace la costumbre ni entrena la virtud: es incómodo calcular igual número de muertos que de vivos entre mis seres queridos.

Por supuesto que había visto películas o fotografías de Mayito antes de identificar siquiera su nombre. Pero soy exacto si ubico el comenzar a saber de él al poco de hacerme visita asidua de Abelardo Estorino, el dramaturgo. En la casa de la calle 25 (El Vedado) en que este vivía con su hermana Zenaida, que había sido hasta 1995 la casa de él y el pintor y escritor Raúl Martínez (en la que convivieron los sucesivos amantes de Raúl que le continuaron a Abelardo mismo), rondaba el espectro de Mayito. No un fantasma, sino como una presencia incorpórea aún palpable. A cada rato Abelardo sacaba a relucir a Mayito, con cariño, con adulación casi.

Por mi parte, supongo que empecé a prestarle atención a su obra tras apreciar las primeras fotografías que pude atribuir de modo consciente a él y percatarme de que todo lo que encontraba de su autoría era bueno. Además, desde entonces visualizaría a Mayito como un muchacho. Incluso cuando lo conocí, y a través de los años, envejecía, lo vi siempre como el joven que identifiqué en varias pruebas de contacto de Raúl que Abelardo Estorino me mostró.

Ambos lo habían conocido a mediados de los años 50 en una excursión a la iglesia de Santa María del Rosario, donde Mayito, como uno de los jóvenes del pueblo vinculados a la parroquia, les sirvió de guía entre pechinas, catacumbas y tanto absurdo barroco. (No fue hasta visitarlo luego que comprendí la obsesión de todo el mundo con ese templo.) Mayito matriculaba por entonces en la Escuela de Artes Plásticas anexa a la Academia de San Alejandro (Marianao) y Raúl Martínez, además de pintor —abstracto—, practicaba la fotografía y trabajaba (como Abelardo Estorino) de diseñador en la Organización Técnica Publicitaria Latinoamericana (OTPLA). Mayito igual pasó a ser empleado de la agencia y a frecuentar el apartamento de Raúl y Abelardo en la calle Barbería (Cerro), y a relacionarse con el remanente del grupo Los Once: Antonia Eiriz, Guido Llinás, Tomás Oliva, Hugo Consuegra, Juan Tapia Ruano…

Si bien Raúl no logró su objetivo último, en realidad, el primero, con Mayito —Abelardo me lo hubiera dicho sin problemas, pues igual terminó identificándome las parejas que Raúl menciona en clave en sus memorias póstumas Yo Publio (2007)—, este, fotográficamente hablando, es uno de esos casos en los que el discípulo termina superando, y casi enseguida, a su mentor. Baste solo comprobar sus tempranas colaboraciones en el diario Revolución y su suplemento cultural. Las fotografías de Mayito celebrando el carnaval de La Habana de 1960 en aquel número 50 de Lunes de Revolución a las que acompañan varias viñetas que Guillermo Cabrera Infante integraría a Tres tristes tigres (1967), siempre me han parecido los fotogramas de un documental impreso en papel gaceta, un antecedente de PM (1961) de Sabá Cabrera y Orlando Jiménez Leal o de Primer carnaval socialista (1962) de Alberto Roldán.

Si se examina la fotografía de Mayito del adolescente alfabetizador enseñando a leer al campesino, la imagen sintetiza en sí misma la Campaña de Alfabetización. Se incluyen los elementos arquetípicos (el inmueble rural, la cartilla, el farol) con la pátina de belleza que en teoría tendría todo lo que sucedería luego en el país. Equiparo esta obra al retrato que Mayito tomó a Ángel Acosta León en el estudio de Belascoaín (Centro Habana) poco antes de que este saliese para Francia en 1963, en el que un rayo de sol irrumpe desde el extremo superior derecho, en diagonal, incidiendo de pleno en una mitad del rostro del pintor y proporcionando la fuente con la que observar su pasado (la pobreza), su universo (un óleo al fondo con la visión de un colgante o colador y el borde de piezas amontonadas arriba en la semi-barbacoa), y sus sueños (un afiche de París).

Pensar en una foto de Mayito me lleva a otra foto de Mayito hasta sucederse un montón de sus imágenes, como la del coreógrafo y animador Rodenico Neyra, "Rodney the Great", en 1959, con su actitud ensimismada y molesta, entre las refulgentes bailarinas en Tropicana —la luz brota de sus cuerpos—; o la explosión luminosa de El siglo de las luces —no la novela de Alejo Carpentier, sino la serie fotográfica—; o esa otra colección sobre la peña de los domingos en La Herrería de Sirique (hijo) —incluyendo la foto de los ancianos alrededor del estandarte del grupo musical Los Tutankames—, la cual acabó cuando acabaron tantas cosas en Cuba, en 1968, con la Ofensiva Revolucionaria.

Su ensayo A la Plaza con Fidel (1970), a pesar del título, centra la atención no en la tribuna, sino en los individuos entre el tumulto. No fue el único en ello, es el mismo país que captan Leroy McLucas, Agnès Varda y Ernesto Fernández, por citar solo a tres. Pese a que las personas de esos años 60 contrastan muy elegantes respecto a cómo nos hemos terminado vistiendo los cubanos en nuestro día a día, quien vivió las marchas voluntarias y obligatorias entiende que Mayito nos retrata a todos. Repito: nunca he visto una foto o una película filmada por Mayito, que no sea magnífica. Su fotografía incluye la premeditación de la autoría, suficiente como para hacernos creer que nuestra vida cotidiana es lo trascendental que Dios quiere que creamos, pero sin la obviedad esteticista que menoscabe la espontaneidad.

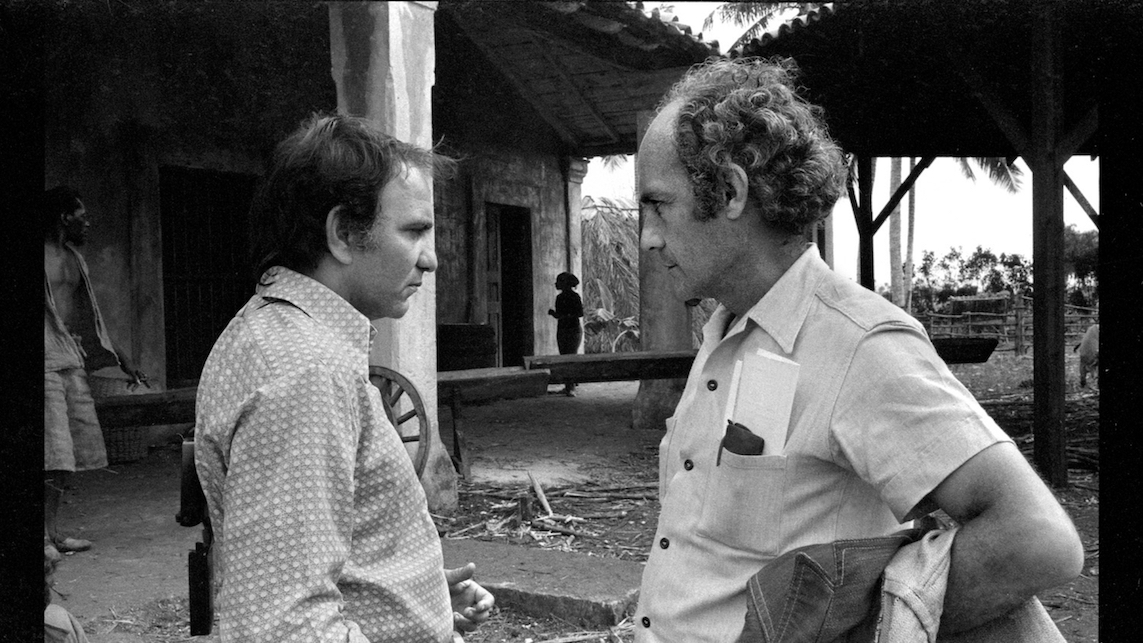

El cine cubano posterior a 1959 suele historiarse a partir de las cintas más célebres o de sus directores. Aunque estos últimos, como conjunto, no son exponente de los mayores logros como arte e industria, a diferencia de la vanguardia y oficio que hallamos de forma más frecuente en fotógrafos, editores, musicalizadores, sonidistas y dibujantes. ¿Por qué se habla sin cesar del cine de Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás y Fernando Pérez, y no, por ejemplo, de el cine de Jorge Herrera, Mayito, Livio Delgado, Raúl Rodríguez Cabrera o Raúl Pérez Ureta? ¿Cuánto más no debe a un fotógrafo que a un director el resultado de lo que vemos? Si no, nótese el cambio en Gutiérrez Alea entre el fin de su colaboración con Ramón F. Suárez y luego al hacer equipo con Mayito. Por más que me guste la impecabilidad visual de Suárez desde Las doce sillas hasta Memorias del subdesarrollo, con Mayito la fotografía ya es otra cosa. En Una pelea cubana contra los demonios —para la que Mayito propuso la utilización del blanco y negro—, La última cena, Los sobrevivientes, Cartas del parque, la imagen se torna más arriesgada, menos homogénea en el transcurso de la propia película, acompasándose a cada momento a la situación dramática.

He tenido la suerte de haber colaborado en varios proyectos con distintos artistas plásticos, y de veras que no estoy lanzando un elogio contra nadie cuando digo que Mayito siempre ha sido, es, mi fotógrafo favorito. (Al referirme a él, uso indistintamente "fotógrafo" y "artista plástico", no es que reparta mi afecto estético por cuotas.) Cierto que uno nunca lo ha visto todo, pero tampoco soy tan joven como para cambiar de gustos de modo frecuente. Por lo que es muy probable que Mayito seguirá siendo mi fotógrafo preferido hasta el final de mi vida.

Si en un inicio dije de no querer decir anécdotas personales, me retracto: en una etapa Elizabeth Mirabal y yo fuimos visita frecuente en las reuniones en casa (South West, Miami) del matrimonio Yvonne López Arenal-Mayito. Quienes hayan visto las tertulias de F for Fake (1973), de Orson Welles, podrán hacerse una idea del ambiente. El plato fuerte para nosotros siempre fue conversar con ambos, así como jugar con Jimmy, el perrito al que habían llamado así no por el escritor Jaime Sarusky sino por el personaje de Carlos Felipe. Pero mi postre, a la postre, era el café: la especialidad de Mayito. Yo me brindaba solo a auxiliarlo. Él había diseñado un método. Entre las fases que intervenían en la consecución de una buena colada se incluían la cantidad que se apisonara en la cafetera, el tiempo de calentamiento previo de la hornilla, la posición del aparato en el fogón… Era una faena que demandaba dos o tres operaciones, debido al número de comensales. Debía implicar una determinada cuota de delirio para que en uno de sus cumpleaños se me ocurriera dedicarle a Mayito un poema imitando a Virgilio Piñera imitando a Aimé Césaire por el aquello de la "hora del café" de La isla en peso.

Ocurrió en uno de esos encuentros una situación que conservo entre los recuerdos más felices que primero me vienen de esas noches. Lo usual: Yvonne y Mayito le preparaban una cena a un cineasta cubano con el que habían perdido contacto hacía años, el cual estaba de paso en EEUU y regresaba a la Isla (era, por tanto, una estancia privada, en plan "caballero, por favor, que lo que yo diga en Miami se quede en Miami"). No obstante, el verdadero sacrificio nos esperaba como epílogo al que debió ser el epílogo. El visitante insistió, teniendo ya cada uno su taza llena, en proyectar su último documental. No recuerdo la trama —miento, claro que sí, pero para qué— aunque no quiero olvidar el contexto del visionaje: Jimmy durmiendo en mi regazo y Mayito durmiendo sobre mi hombro. No era una actitud crítica, era solo el cansancio. Han pasado varios años, y si me lo propongo, puedo cerrar los ojos y conseguir sin mucho esfuerzo regresar a ese momento y seguirlos velando en su sueño.