En la espléndida Viena anterior a la Primera Guerra Mundial y después, hasta la anexión a la Alemania nazi, se gozaba de un vigoroso, flexible clima cultural; a la altura de Berlín o París. Allí vivía un peculiar librero, elogiado y caracterizado nada menos que por Stefan Zweig. Se llamaba Jakob Mendel, ofició durante más de 30 años en el Café Gluck, en lo alto de la calle Alser. La crónica que lo inmortaliza se titula Mendel, el de los libros. Y se lee de corrido, con una mezcla de admiración y tristeza, de analogías —para mí, aprendiz de bibliófilo— con La Habana antes y después de 1968, con bibliotecas públicas, librerías y libreros cubanos de aquellos años.

Era la Viena de la revista La Antorcha dirigida por el cáustico e influyente Karl Kraus, donde Elías Canetti escribió su única novela —Auto de fe—, y Robert Musil avanzaba en la redacción de su inconclusa y genial novela El hombre sin atributos. Allí pintores como el Gustav Klimt de El beso y su discípulo Egon Schiele, saludaban al genial Alfons Kokoschka; y músicos como Gustav Mahler, Arnold Schönberg y Alban Berg quizás se entretenían con la opereta La viuda alegre, de Franz Lehár, estrenada por su autor en Viena… La relación de talentos suelta suspiros. Allí fundaba y practicaba el psicoanálisis Sigmund Freud…

En aquel ambiente cultural que continúa provocando una deliciosa curiosidad, un asombro placentero, ejercía Jakob Mendel su labor como memoria viva de libros en alemán y vendedor de libros de segunda mano. Era judío, pobre, solterón y de una fuerte riqueza espiritual, acrecentada por una memoria formidable, según narra Zweig en su amena crónica, que acabo de leer en la traducción de Itziar Hernández Rodilla para la cómoda colección "Clásicos Ilustrados" de la española Editorial Alma, con excelentes ilustraciones de Marc Pallarès.

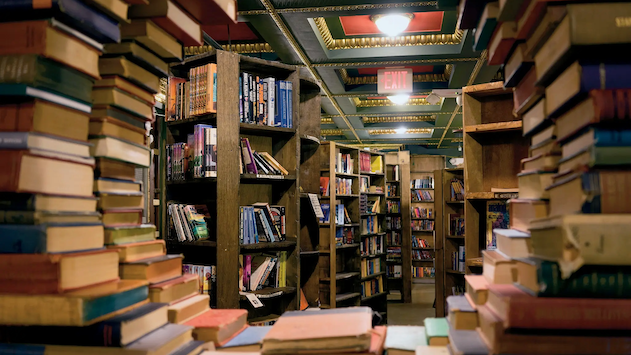

Mendel, lector a tiempo completo, de barba descuidada, gafas toscas de aros gruesos y vestido de negro, se balanceaba —cuenta Zweig— sin darse cuenta de lo que rodeaba su mesa de siempre, "como un arbusto negro al viento", con una taza de café y dos panecitos. Allí lo conoció el entonces estudiante que llegaría a ser el más popular biógrafo de su época, el primer best seller en lengua alemana. Zweig llega a la mesa de Mendel en el Café Gluck y ante su pregunta el librero arremete contra un profesor de apellido Mesmer, "como leyendo un catálogo invisible" menciona "dos o tres docenas de libros, cada uno con su lugar y año de edición y un precio aproximado".

Zweig se queda estupefacto. Guardará ese recuerdo durante toda su vida, mientras atesora en su casa de Salzburgo —luego saqueada por los nazis— una de las más ricas bibliotecas privadas del orbe cultural germánico. Dice que Mendel era una suerte de "catálogo universal sobre dos piernas"; aunque no deja de referir su aspecto algo mugriento, "de un pequeño baratillero de libros oriundo de Galitzia". Nos cuenta: "después de haberme soltado unos ochenta nombres como al descuido, aunque en su interior satisfecho de haber cantado triunfo, se limpió las gafas con un pañuelo de bolsillo que puede que hubiese sido alguna vez blanco. Para disimular un poco mi asombro, pregunté algo titubeante cuáles de aquellos libros podía conseguirme en el mejor de los casos".

La crónica de Zweig exalta la concentración —hoy en peligro ante celulares y redes sociales— como la habilidad imprescindible para favorecer una buena memoria, como logra el librero Mendel, "tan diabólicamente infalible". Aunque Zweig no deja de concederle a la programación genética un fuerte valor en ese fenómeno, similar —dice— al de Napoleón para recordar fisonomías, Lasker para aperturas en ajedrez, Busoni para la música…

Pero el personaje poco sabe de lo que sucede a su alrededor, lo que precipita su desgracia. Mendel era ajeno al mundo y lo fue a la Primera Guerra Mundial. Su correspondencia con boletines franceses e ingleses de bibliografías, lo lleva a la cárcel, como presunto espía. El equívoco y la fanática ignorancia nacionalista, se ensañan en el librero. Sale de prisión hecho un guiñapo humano. Muere poco después, execrado por un nuevo dueño del Café Gluck, cuya imbecilidad sólo era superada por su avidez de dinero, que lo expulsa de su mesa… Cuando Zweig vuelve al café, solo la encargada de la limpieza —la señora Sporschill— recuerda a su querido Jakob Mendel, le cuenta el triste final, en su buhardilla vieja y estrecha, en la miseria y la locura. "No era ya el Miraculum mundo".

Zweig, que logró terminar El mundo de ayer —sus deslumbrantes memorias— antes de suicidarse en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, en 1942, intercala casi al final de la crónica sobre Mendel una reflexión sobre lo efímero de la existencia. Se pregunta: "¿Para qué vivir si el viento borra, tras nuestros pies, hasta la última huella que dejamos?".

Pero no es verdad. En este inicio de 2025 Stefan Zweig y su prodigioso librero vienés, no dejan de estar presentes. Me permiten tres párrafos de nostalgias: una rápida analogía cubana, donde mi memoria afectiva pasea por las librerías de La Habana Vieja, desde la boca de la calle Obispo donde estaba La Moderna Poesía y enfrente la librería Minerva —hoy Fayad Jamís— y más abajo hacia el mar la librería Victoria (Obispo entre Habana y Compostela); hasta doblar hacia la paralela calle O'Reilly y llegar a la librería Temis y seguir hasta donde José Cemí caminaba en la novela Paradiso, cerca del estudio de Mariano Rodríguez, donde cuenta la leyenda que se eligió el nombre de Orígenes para la revista que José Lezama Lima y José Rodríguez Feo fundaran en 1944.

La Habana —hoy en ruinas— fue desde el siglo XIX un centro cultural de primer orden en la América nuestra. Leí acerca de la Librería Internacional Wilson —valga un solo ejemplo— que, según crónica publicada en El Fígaro en febrero de 1899, recibía puntualmente la Revue des Deux Mondes, el Times, Saeta… Lo que obviamente supone la existencia de un ávido público lector, quizás amigo del dueño, de apellido Solloso (aparece con ese y no con zeta); con quien a lo mejor tenían cuenta abierta, a pagar a plazos, como harían muchos escritores cubanos en la primera mitad del siglo XX.

Otra vez registro los libreros percudidos, polvorientos y grávidos, de librerías de segunda mano como la de I entre 23 y 25, en El Vedado; la que brindaba sus ofertas en la calle Reina o la mesa en Alma Mater, entonces a la derecha de la escalinata universitaria, donde nos daban los libros de texto. Los tapetes repletos de libros —muy heterogéneos— en la Plaza de Armas o en algunos portales, como en 10 de Octubre al doblar Santa Catalina… No canso con una enumeración que andaría La Habana saltando de estantes a montañas de libros, a veces ordenados, pero la mayoría en un caos que te obligaba a pescar títulos, autores, editoriales, que identificabas por el lomo hasta hallar una agradable sorpresa de Virginia Woolf o de William Faulkner, en aquellas colecciones españolas que comprara Heberto Padilla cuando trabajó en Comercio Exterior.

Recuerdo un librero que ejercía en un desvencijado segundo piso de la calle Salud, a donde me llevaron tres alumnos de Literatura, en excursión para ganar puntos —en realidad ya los tenían ganados con su vocación y lecturas—: Marcos Soneira, Eugenio y un pintor talentoso, atorrante, de admirable sensibilidad artística, Arturo Cuenca. No he retenido el nombre del vendedor. Pero sí que le encantaba conversar de ediciones raras y autores extraños. Allí compré El manierismo del húngaro Arnold Hauser, libro que siempre había querido tener, desde que tuve que leerlo en la Biblioteca Central de la Universidad. Al discutir el precio me di cuenta de que el cliente no siempre tiene la razón. No hubo modo de conseguir una ganga. El cultísimo vendedor sabía muy bien lo que tenía. Era un genuino librero, en la tradición de Jakob Mendel.

También mantengo mi gratitud, desde luego, a reconocidos bibliotecarios cubanos como María Teresa Freire de Andrade y Tomás Fernández Robaina; como Lesbia Orta de Varona antes, durante y después de su trabajo al frente de las bibliografías en la Cuban Heritage Collection, en la biblioteca de la Universidad de Miami, que tanto nos ayudaba a encontrar —por citar un caso— la carta de Roberto Fernández Retamar a Gastón Baquero, donde como buen oportunista le pedía, tras el fin de la Unión Soviética, cuando se avizoraba un cambio en Cuba, colaboraciones para la revista Casa de las Américas. Como la francesa de origen judío Sarah Fidelzait, que dirigía con celo jacobino —no admitía fichas mal llenadas o entregas de libros fuera de tiempo— la biblioteca del Edificio Dihigo, sede en mi época de las escuelas de Letras, Arte e Historia.

Jóvenes bibliotecarios cubanos –ahora dueños de habilidades y destrezas en internet— honran esas rigurosas tradiciones, las que alguna vez negó la revolución de 1959 con su borrón y cuenta nueva del caudillismo caribeño, aderezado de marxismo-leninismo. Libreros como Pedro García —entre otros dedicados al ilustre oficio— nos consiguen desde La Habana ediciones perdidas o inalcanzables en el exilio.

Zweig cierra Mendel el de los libros con un anhelo. Dice: "Los libros solo sirven para unir por encima del propio aliento a las personas y protegerlas así de la oposición inexorable a la que se enfrenta toda existencia: su naturaleza efímera y el olvido". No estoy muy seguro de que tenga razón, pero quisiera morir mientras releo un libro. Tal vez la edición cubana de El mundo de ayer.

Stefan Zweig, Mendel, el de los libros (ilustrado por Marc Pallarès, Editorial Alma, 2023).

Excelente este trabajo. Gracias

Aquí se puede copiar el relato entero, en inglés y alemán, para imprimir en casa o leer en la pantalla: https://www.prosperosisle.o…

Oh, Sarah Fidelzait, maravilloso personaje... "La dame au cal blanc" de Carlos Enríquez, la mujer de Juan Pérez de la Riva.

Así es. No quise mencionar a Pérez de la Riva, que la conoció en París... Una historia novelesca, hermosa. Como se sabe, El barracón es un ensayo, de excelente prosa, imprescindible. Y él tenía la sencillez encantadora de muchos intelectuales talentosos. Sara es inolvidable. Ana Vera me mandó el libro de homenaje.

Mi abuelo fue quien me descubrió las librerías, fueran de viejos o no. Se conocía las de La Habana Vieja como la palma de su mano. Después, por la Escuela de Letras descubrí La Polilla. Donde, como dice Prats, se podían encontrar libros prohibidos si uno era "cliente viejo". Allí encontré de segunda mano --o de tercera o cuarta, por lo deteriorada que estaba la cubierta-- El Profeta Armado en ediciones ERA, todo un lujo.

Gracias, Prats, muy bueno, y evocador.

Sí, como en la España de Franco, algunos libreros osados vendían libros prohibidos. Discretamente, detrás de libros de Juan Marinello y Mirta Aguirre, debajo de periódicos "Granma"... Así conseguí "Un oficio del siglo XX", de Guillermo Cabrera Infante; "La nueva clase" de Milovan Dilas, "El mundo alucinante" de Reinaldo Arenas... Esta forma de evadir la censura merece una crónica. Gracias por la pregunta. JPS

La librería de I entre 23 y 25, en El Vedado era La Polilla. Muy buena para navegar por sus estantes en busca de un hallazgo de segunda mano.

Maravilloso, como siempre, Maestro.