La batalla más formidable del cubano se libra en el plano estomacal. La fortuna —la cabrona fortuna— nos hizo hambrientos y sibaritas, con un apetito tan desmesurado como tantálico. El destino que nos tocó es, sin embargo, estrictamente cuaresmal. Si algo hemos pasado en este país, como santísima trinidad del desamparo, es la vieja tríada escolar: hambre, miseria y explotación.

Esto pensaba al descubrir una referencia golosa en las polvorientas guardas de un libro colonial: Para comer sabroso, manual del cocinero cubano y repertorio escogido de los mejores tratados sobre esta materia, publicados hasta el día, arreglado al uso, costumbre y temperamento en Cuba, aumentado también con un tratado de dulcería y pastelería, también cubano —repite con obsesión el texto—, en donde prácticamente y con la mayor claridad se le enseña el método de hacer dulces con todas las frutas de este suelo, como igualmente natillas, cremas, etcétera, etcétera.

Días después, trajinando libreros por otro tema, encontré el recetario en cuestión: era el célebre manual de J.P. Legrán, impreso en La Habana de 1864, para aprender cocina cubana "con la mayor perfección y economía", que el autor declara indispensable para todos los "gastrónomos, madres de familia, fondistas" y demás criaturas del fogón.

Aquel libro fue la biblia del cocinero cubano cuando aún podían realizarse proezas que conoce el cubano solo a través de la mitología: ternera con almejas, aporreado criollo, frijoles negros a la isleña, pepinos de vigilia, salsa cubana general; para qué hablar de la langosta a la cubana o los camarones a lo puertoprincipeño —bichos prohibidos del bestiario marino—, o de la larga lista de postres, que van desde las torrejas al majarete habanero.

Lectura depresiva y dolorosa —debo admitir—, así en el paladar como en el bolsillo, para el gourmet cubano.

Cuba siempre fue el trono del señor barroco, aquel que Lezama declaró dueño de nuestra cultura gastronómica, un fervor alimenticio que va desde las jicoteas de Masabo —"que no las tengo pero las alabo"— deglutidas en Espejo de paciencia; pasando por la silva cubana donde bailan la "gratísima guayaba", el "mamey celebrado", la "papaya sabrosa", el cremoso aguacate, "mezclándolo con sal el apetito"; hasta la jutía adobada con naranja agria que ve preparar Martí en sus Diarios de manigua, junto a esa pócima dulzona que llamamos en Cuba cocimiento.

Amplios salones, obesas columnatas, sillones de mimbre donde beber bien frío el jugo de la piña. Vanidad de vanidades, pompa y circunstancia.

Hace días que espero como un alucinado la confluencia de todos los ingredientes. Los tiro con saña al caldero, los remuevo y aplaco. Hay fiesta en la casa y abro mi improvisado humidor —una caja fuerte americana— que contiene los cartuchos de mi guerra contra la miseria fumatoria: tabacos cimarrones, que alguien robó para mí y cuyo aroma me envuelve apacible y ominosamente.

Qué fácil es ser gourmet cuando se tienen todos los ingredientes, las sartenes, las cocinas bien equipadas que aparecen en fotos y en los cuentos del más allá; qué difícil —y hasta heroico— serlo aquí, donde el estómago come menos que la imaginación, donde las palabras de un libro viejo cobran vida, vida real y jugosa, y el habano debe suplir al postre.

Vivir para comer; comer para recordar; recordar para no perecer.

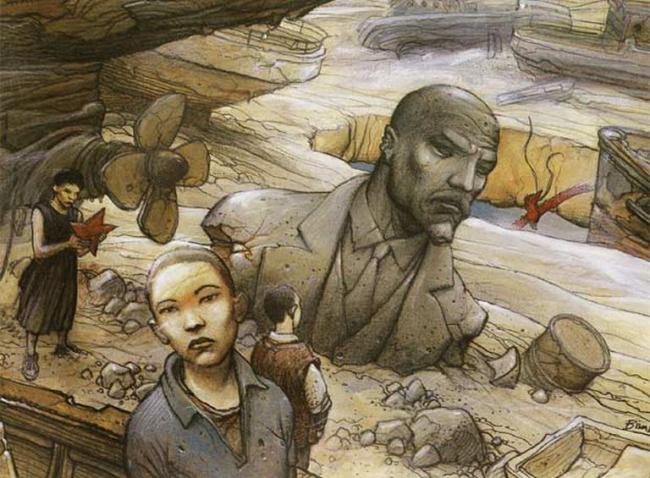

Ese es el credo del gourmet cubano, puro entre los dedos y sonrisa sardónica. Cada cucharada es un contraataque a la historia que nos absorbe, nos mastica y digiere, con la evidente intención de excretarnos.

Acaba la comida, acaba el café mezclado, se achicharra el tabaco sobre un cenicero vagamente lezamiano. El gourmet se va a la cama, a dormir o tal vez a soñar con esos platos que encierran las 218 fatales y suculentas páginas de J.P. Legrán, a sestear bocabajo para conservar mejor las energías, se va —en una palabra que pesa como designio histórico— a la región transparente de los ayunadores.