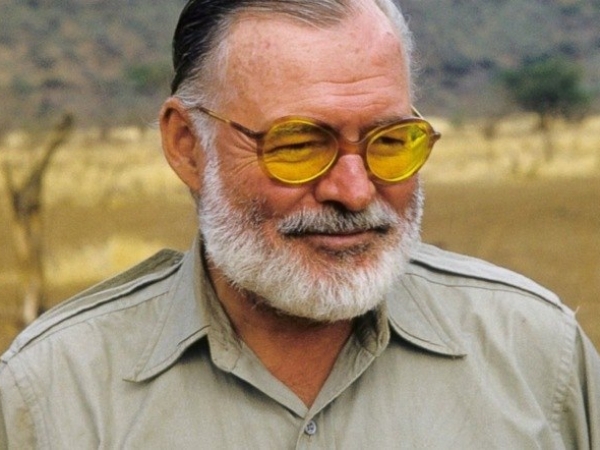

Hace poco vi la célebre entrevista que la televisión cubana —la de los 50, claro— le hizo a Ernest Hemingway. Esa es la misma entrevista donde "Papa", con su español americano, de erres dóciles y tono atarantado, declara que es un cubano sato.

También vi la otra, del mismo año, donde se da el gusto de aclarar que no le da la gana, por prescripción médica, de ir a recoger el Premio Nobel.

Esas imágenes, que pertenecen a un tipo derrotado y triste que termina sus oraciones diciendo punto, punto, coma, y sonríe con la inocencia de un borracho; esas imágenes, de la decadencia de "Papa", me indigestan la memoria sentimental.

Y sí, yo también fui un hemingüeyano cubano, de misa dominical y El viejo y el mar bajo el brazo, predicando la fe en el viejo leopardo. Confieso que coleccioné las raras ediciones cubanas de sus libros, la biografía de Norberto Fuentes y la despedida en forma de novela que le escribió Leonardo Padura.

Declaro, para que no quepa la menor duda, que yo también me reí junto a los personajes de Cabrera Infante de la traducción de Lino Novás Calvo a la novela que coronó la gloria final de Hemingway: en efecto, cómo es posible que lo que alguna vez fueron los leones africanos del viejo marino, queden transformados en morsas por el traidor —digo, traductor— cubano.

Cuando leí el libro en inglés, el desencanto fue doble: con Novás, por haber escrito otra novela; y con "Papa", porque Santiago no era cubano, ni Cojímar estaba en mi país y si había alguien definitiva y rematadamente salao ese era Hemingway, que no nos había entendido nunca. No quiero saber de ese "Papa" televisivo, al que no encontré jamás en mis días de turista literario.

Mario Conde pudo hacer de tripas corazón —esa rara alquimia que convierte el peso cubano en dólar— para tomarse un Papa Doble, el cañonazo alcohólico que inventó el escritor. Pero yo, ni eso. Sediento por golosear aquellos daiquirís servidos en "El Floridita", me conformé con una humilde fotografía al lado de la escultura de aquel viejo tostado y de bronce, que sonríe en una esquina de la barra, no sé si solo o mal acompañado.

Pude, eso sí, mirar a través de la ventana de esa habitación mínima, monástica, del Hotel "Ambos Mundos", donde Hemingway dormía en La Habana de los años 30. Ahí, donde se ve perfectamente la silueta de la ciudad y se pueden arreglar los instrumentos de la pesca y la escritura. Un pequeño librero, una vitrina, una máquina de escribir y una cama breve, incómoda, hecha a la medida de un tipo muy pobre y muy feliz.

Logré después asaltar una guagua que me disparó a la entrada de Finca Vigía, para ver cómo se puede embalsamar la vida cotidiana de un hombre. Cómo se puede armar ese escenario de libros, cabezas de búfalo y antílope, sillones, vajilla y pinturas.

Noté en todo el tufo de lo artificial, de lo acartonado que se puede volver el recuerdo, lo cual delata la mano de una viuda obsesiva. No me refiero a la mujer de Hemingway, que tuvo que ser una esposa ácida, sino a la Historia, a la que le inventaron los biógrafos y a la que se inventó él mismo, con su falsa mitología personal. Incluso el "Pilar", neutralizado por la armazón de hierro que lo sostiene, se parece a un barco que naufragó.

Quizás lo único real en aquella casa es la impecable tumba de los perros, los únicos depositarios —junto a los gatos— del verdadero cariño de Ernest Hemingway.

No quiero, lo repito, saber nada de este "Papa" acabado y cumplido, aunque yo haya sido un hemingüeyano devoto. Porque, sencillamente, me amarga con su peor personaje —él mismo— la honestidad de sus historias, tan simples como una cuchillada, tan brutales como la vida.

Ese hombre, que se mató de un fogonazo en 1961, no comprendió nunca la fatalidad que tenía afirmar, publica e ingenuamente delante de las cámaras y de la vida, que era un cubano más. Un cubano sato y salao.