La foto del salvadoreño Oscar Martínez y su hija Valeria, de apenas 23 meses, ahogados en el Río Bravo, se ha convertido en la ilustración obligada de la crisis migratoria en la frontera sur de EEUU.

Dolor, desesperación. Estemos o no a favor de acoger indiscriminadamente a los inmigrantes, la tragedia sobrepasa sus contradictorias interpretaciones. En particular, conmueve a todos los que hemos sido parias en busca de la caridad de otros países. Para algunos cubanos suscita igualmente la reflexión sobre nuestro interminable éxodo, su particular tratamiento en la prensa y las incongruencias de nuestra excepcionalidad migratoria.

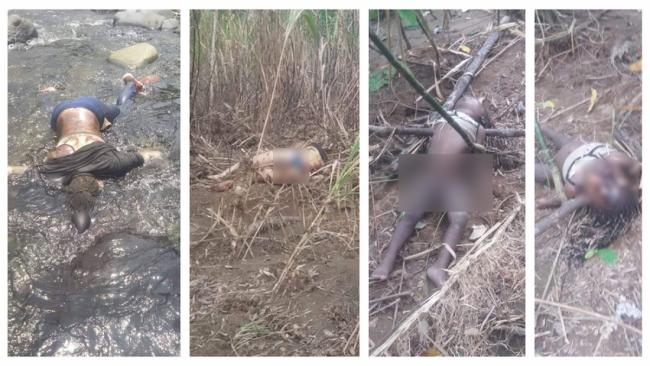

Días antes de que Oscar y Valeria se echaran a andar hacia la frontera, vimos las imágenes de más de una decena de cubanos ahogados en abril por una crecida del río Darién. Sin ánimo de caer en la pedestre, mezquina comparación numérica, se impone la pregunta: ¿por qué esos muertos no cuentan en la buena conciencia del mundo? ¿Por qué, ni siquiera, cuentan como espectáculo?

A pesar de las fotos, los testimonios y el manifiesto celo de las autoridades locales por ocultar los hechos, allí no estuvieron las cámaras de Univisión, Telemundo ni CNN, con sus elegantes y compungidos presentadores. Allí no llegó el batallón de activistas con sus camisetas del Che, sus consignas humanistas y sus botellitas de Evian. Salvo para unos pocos medios relacionados con el tema cubano, allí no hubo noticia. Los ahogados del Darién murieron al margen del prime time.

La ideología divide el discurso migratorio en EEUU. Anticastristas, antisandinistas y ahora los antichavistas no somos cause célèbre para la mayoría de los medios. Cuando ya es imposible soslayar el tema, reporteros y editores se sienten obligados a presentar los más exquisitos contrastes, el menor matiz de un pero; lassuavizadoras aristas, como se le dice a los ángulos noticiosos en la metatranca del periodismo castrista. A diferencia de chilenos, argentinos, centroamericanos y mexicanos, se nos juzga como fugitivos del paraíso.

En el caso cubano, la Ley de Ajuste nos concede un extraordinario privilegio. A la vez, nos define como una inmigración anticomunista. Se trata, en la práctica, de una automática garantía para el menos exigente de los procesos de asilo. Las puertas de este gran país se nos abrieron en virtud de una consideración política de excepcional importancia durante la Guerra Fría: la brutal conversión de una nación americana en un satélite soviético. A 90 millas.

Todavía podemos justificarnos por el propio carácter totalitario del castrismo, que aún hoy, en su irreparable decrepitud, en su punto de mayor debilidad, cierra los espacios sociales, jurídicos, culturales y económicos imposibles de cerrar por las más férreas dictaduras de derecha. Sin embargo, no tenemos defensa legal ni moral ante la banalización de ese privilegio. De la víctima también se espera coherencia. Ningún argumento ofrece amparo cuando nos presentamos como perseguidos políticos para solicitar libertad y nos vestimos de inmigrantes económicos para visitar la opresión. Así, hacemos del privilegio una estafa.

La muerte de Oscar y Valeria ha sido escandalosamente manipulada por la prensa para criticar las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump. Contra Trump, ya sabemos, todo vale. Hasta la paz de los muertos. Fue Hillary Clinton quien dijo durante su campaña presidencial que traer a un niño en brazos no debía tomarse como un derecho de asilo. ¿Recordamos que la Administración del presidente Barack Obama sigue invicta en su récord de deportaciones?

Como era de esperar, la reacción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no recibió ni mucha ni buena prensa. Bukele, que asumió la tragedia como un asunto de Estado, tuvo la decencia de reconocer la incapacidad de su país para ofrecer bienestar y oportunidades a los suyos. "Me siento culpable", dijo. Una rara admisión desde el poder en tierras asoladas por la corrupción, la violencia y la ignorancia autóctonas.

Tiempos difíciles estos en que la primera plana del periódico y el horario estelar de las noticias eluden el reconocimiento de lo obvio.